Oleh: S. N. Aisyah

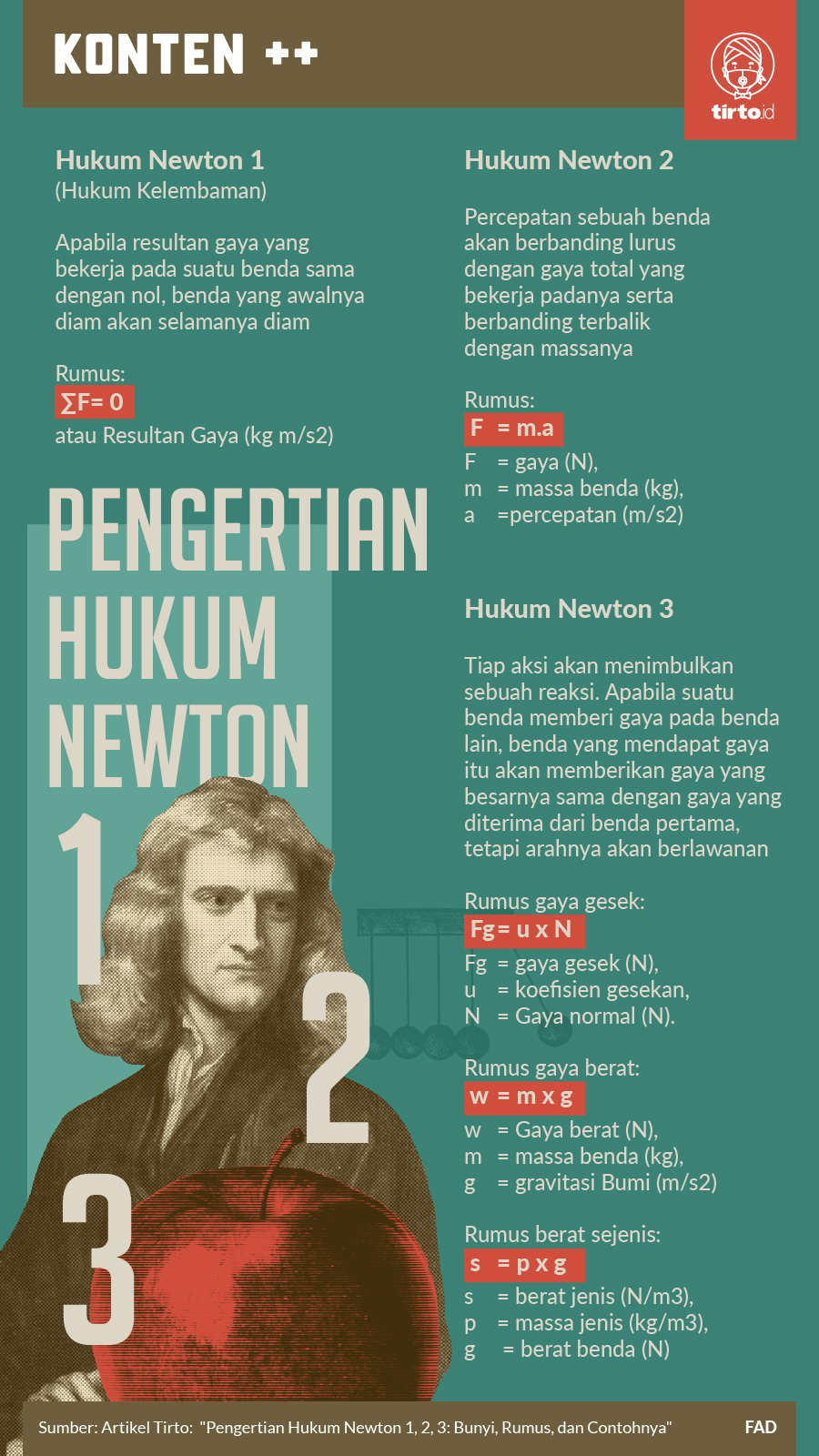

Hukum I: Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya.Hukum II: Perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan/bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda.

Hukum III: Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah: atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah.

Aku bersyukur akan teori Newton. Sangat berguna dalam kehidupan. Aku kagum pada para fisikawan namun bukan fanatik yang memahami segala macam keabstrakan yang berguna itu. Maksudku, aku harus menjalani tiga kali perbaikan hanya untuk menemukan simpangan vektor sampan yang sedang menyeberang di arus sungai yang kuat. Mungkin itu pulalah yang menjadi sebab salam perpisahanku dengan ilmu benda mati ini. Aku suka belajar, hanya saja tidak rajin mempelajarinya. Kau mengerti maksudku, kan?

Sewaktu sekolah, aku sering membawa buku-buku berat. Buku-buku pelajaran yang tebal-tebal itu sering kutenteng bolak–balik, sekolah—rumah. Tak pernah sedikitpun berniat meninggalkannya di loker seperti teman-teman lain. Buku-buku yang seberat ’beban hidup anak SMA’ itu harus kubawa pulang.

Baiklah, sebelum terjadi kesalah-pahaman, kukatakan padamu dulu. Aku bukan murid kutu buku-pintar-rajin-teladan. Buku-buku malang itu tidak juga sering kuajak mengobrol di rumah. Hanya saja, menyandera buku sudah menjadi kebiasaanku. Bahkan hingga kini, jika berpergian ke mana saja, aku selalu menyekap sebuah buku di dalam tas. Ya, menyekap bukan membaca.

Benda berguna dan ajaib ini sering kujadikan alat penyelamat hidup. Katakanlah canggung sosial. Ponsel pintar? Kau akan terlihat sangat bodoh saat tak ada kerjaan lalu bolak-balik buka aplikasi padahal tak ada yang akan kau kerjakan. Tahu maksudku, kan? Lagipula saat itu belum eranya ponsel pintar menjamur.

Dengan buku, meskipun kau(aku) bodoh, tidak akan terlalu ketara, kan? Beruntung jika buku itu benar-benar kaubaca. Jika tidak, ia dapat menyelamatkanmu dari situasi sosial yang canggung, menjauhkanmu dari gangguan tetapi tetap membuatmu mawas lingkungan (tak seperti ponsel pintar yang terkadang membuatmu bodoh itu) dan plusnya kau akan terlihat kolot.

Jangan khawatir, semua orang pernah menjadi kolot dalam hidupnya. Dan kau akan berbangga dengan kekolotanmu itu—atau tidak. Oh, satu lagi, buku bisa kau jadikan senjata membela diri jika kau terpaksa harus baku hantam, lebih tebal lebih baik. Aku hanya bercanda. Ha ha, tidak juga, tapi, ya. Ha ha.

Di sore Selasa yang terlampau cerah, dengan bersusah-payah aku turun dari angkot. Saat itu, seperti biasanya, tasku penuh. Aku harus menenteng tiga buku—beban hidup siswa SMA— di tangan. Mungkin jika kau pernah naik angkot, kau akan tahu bagaimana rasanya turun angkot tanpa memegang pintu, mission impossible.

Dengan badan dan jari-jariku yang serba mini, kupeluk buku-buku itu dalam dekapan. Rumahku lumayan jauh. Setelah menaiki angkot, harus menyewa ojek untuk sampai. Bisa saja berjalan kaki. Lima belas menit jalan cepat. Dua puluh lima menit perjalanan wisata ditemani langit cerah yang indah, lingkungan yang masih tergolong hijau, rumah dan ruko, pepohonan, bahu jalan berpasir putih yang amat gembur, rumput yang tinggi, matahari yang menyengat, dan terpaan debu kasar yang dibawa berlari oleh pengendara yang tengah memacu kendaraan bak dikejar teman yang suka pinjam dulu seratus itu. Berjalan kaki? Di sore yang amat cerah ini? Tidak, terima kasih.

Dengan pertimbangan menyayangi diri sendiri, kukorbankan uang saku yang kuhemat-hemat agar dapat mampir ke toko buku itu. Ironi. Balada hidup bocah SMA. Berat langkahku menyusuri jalan. Menggendong tas yang hampir memuntahkan buku, ransel yang mencekik botol minumku hingga ia mencuat hendak melarikan diri dari saku ransel.

Aku berjalan menunduk, memeluk tiga buku—how to torture highschooler in a good way— itu seraya memperhatikan sepatu hitamku berubah kelabu karena terbenam dalam pasir putih yang bergelombang di sepanjang bahu jalan beraspal. Setelah beberapa langkah berjalan kemudian, aku berhenti sejenak. Menatap pada sebuah pondok yang dibangun di bawah dua pohon akasia. Menatap dengan nelangsa.

Biasanya, di pondok itu mangkal beberapa ojek. Namun, kali itu tak ada seorang tukang ojek pun di sana. Hanya beberapa bapak-bapak yang duduk memunggungi jalan, menghadap lapangan bola kaki, berteduh dari sinar menyengat matahari sore sambil menonton anak-anak bermain bola.

Rasanya makin berat saja kakiku melangkah. Kulewati pondok kayu berdinding sepinggang orang dewasa itu, terus berjalan menunduk. Meratapi kesempatan emas menjadi atlet jalan cepat sesaat. Tidak, sebelum kau protes, akan kuberitahu. Saat itu belum ada layanan ojek online. Sekarang kau mengerti perasaanku, kan?

Saat terbenam dalam jalan berpasir dan lamunan, tiba-tiba kudengar suara pahlawan para pejalan kaki.

”Ojek, Dek?” seorang abang ojek yang muncul secara tiba-tiba menanyaiku.

Seperti menemukan oasis di Gurun Sahara, aku berjalan mendekat seraya mengangguk padanya. Semua beban hidup seolah menguap. Dalam sekejap, ibu-ibu yang berjualan di simpang ojek ini terlihat amat bahagia bagiku, begitu pula dengan bapak-bapak yang duduk di pelataran warung. Tampak seperti minum kopi pahit tanpa mengecap pahit hidup lagi. Angin bersepoi, anak-anak pemain sepak bola tertawa. Abang ojek tersenyum dari ujung telinga ke ujung telinga.

Semangatku bangkit kembali. Hingga akhirnya …. Lagi, seperti menuruni angkot, dengan susah-payah pula aku menaiki motor, duduk menyamping. Mencoba menyeimbangkan posisi yang beberapa kali tergelincir. Rok panjang abu-abu berpola A dan berkain licin ini sangat sulit diajak kerja sama. Saat merasa lega karena sudah duduk di jok belakang motor yang berbunyi cempreng itu, aku menyadari sesuatu. Kukira motor ini sakit karena sesekali ia terbatuk-batuk. Melontarkan kepulan asap hitam. Serupa suasana hatiku yang kembali memusuhi cahaya matahari, amat suram.

”Siap, Dek?” tanya abang ojek.

”Siap, Bang,” ragu-ragu aku menjawab. Ternyata, tak hanya rok ini yang berbahan licin, jok motor yang sedang sakit ini melengkung dengan kaku dan ’beruntungnya’ juga licin. Ditambah, tak ada penyangga pada belakang jok.

Tak lama kemudian, abang ojek mengengkol motornya.”Pegangan, Dek,” seru abang ojek.

Suara motor menggaung sumbang dan terbata-bata. Dengan erat aku berpegangan. Pada buku. Bukan pada abang ojek. Atau pegangan sadel belakang motor tempat biasa aku berpegangan saat naik ojek. Setelah menggebyer motornya beberapa kali, abang ojek melepas gas. Lalu, terdengar suara orang berteriak-teriak.

”Oi! Oi! Penumpangnya tinggal!”

Ya, motor melaju, aku diam di tempat. Untuk sesaat, aku seperti mengambang di udara. Kemudian terjatuh tepat di tempat yang sama saat naik motor tadi. Tak bergeser seinchi pun. Semua kesulitanku seharian ini mencapai puncaknya. Hidup benar-benar seperti lelucon.

Sisi baiknya, akhirnya, setelah berbulan-bulan purnama, untuk pertama kali, posisiku dan buku berganti. Kali ini, akulah yang menyelamatkan buku-yang-menyiksa-murid-SMA-dengan baik itu. Buku-buku itu aman dalam dekapanku. Ia tak terjatuh, tak terkena pasir gembur, tak lecet sedikit pun. Di bawah siraman cahaya emas matahari sore, ia bersinar dengan anggun. Dan … sedikit memuakkan.

Semua orang yang ada di simpang ojek melihat kekonyolan ini sambil tertawa dan terheran-heran. Mengapa bisa jatuh? Di tempat yang sama? Aku pun tak tahu. Hukum Newton pun seolah tak berlaku saat itu. Kuulangi, seolah tak berlaku. Jangan percaya pada hipotesis bocah SMA yang harus mengulang satu topik bahasan fisika tiga kali berturut-turut. Sana pelajari bukumu. Tanyakan pada gurumu. Atau kau akan bernasib sama dengannya. Bercanda. Ha ha. Tidak juga. Ha ha.